はじめまして。

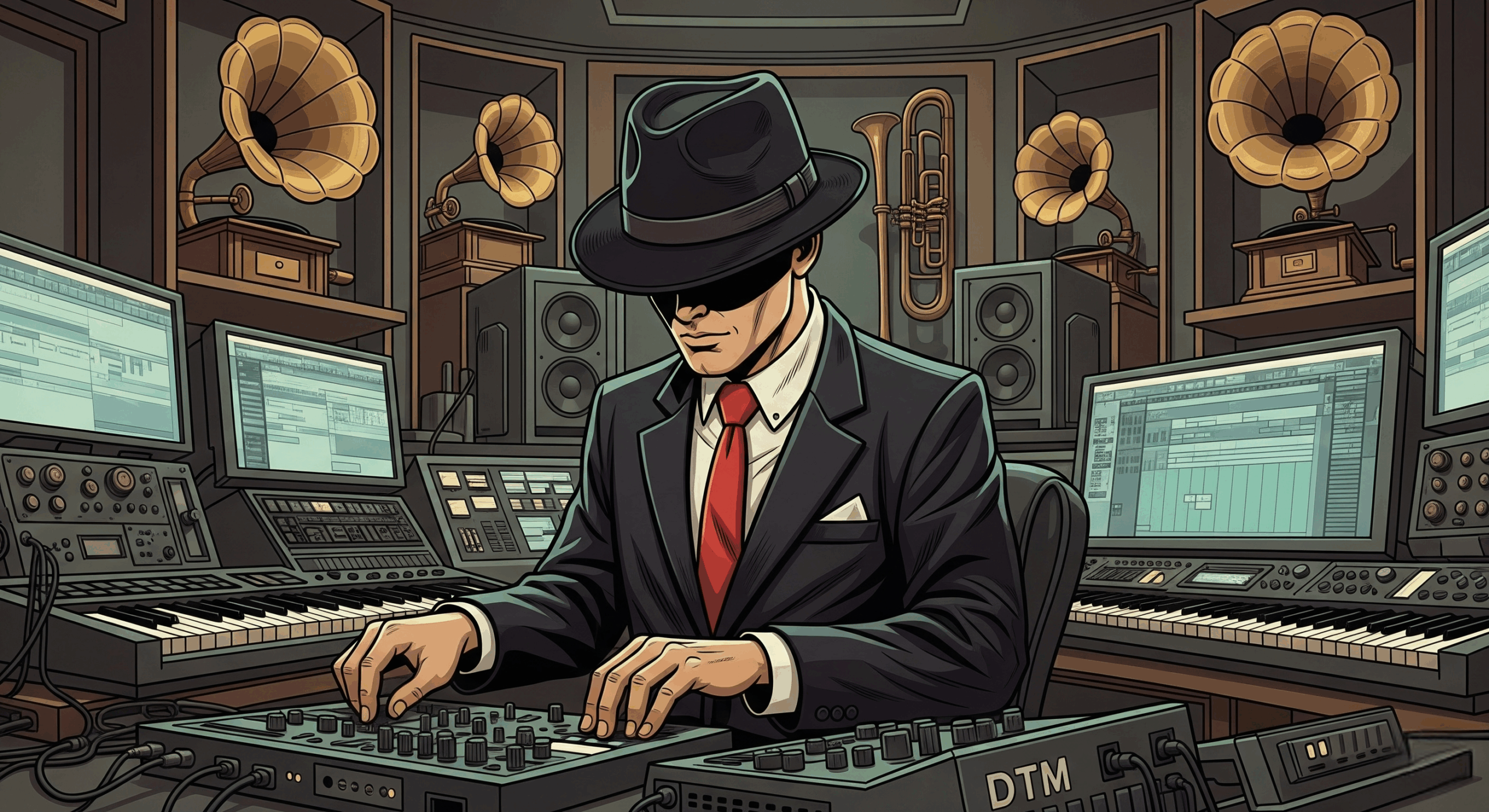

エレクトロスウィング・ジャズ専門の作編曲家、mARUTA mANABUです。

今でこそDJイベントの主催やアーティストへの楽曲提供など、

音楽を仕事にしていますが——

かつての僕は、

**「ピアノが嫌い」「音感が無い」「楽譜も読めない」**という、

いわば“音楽から最も遠い場所”にいた子どもでした。

それでも諦めずに続けた結果、

いまでは企業やアーティストからの依頼を頂いたり、イベントをプロデュースしたりなど、

音楽を“生業”とすることができるようになりました。

このページでは、そんな僕が

「才能ゼロ」からどのようにして音楽で生きる道を見つけたのか、

そして——

やりたいことに踏み出したくても勇気が出ない人へ。

希望を見いだせず苦しんでいる人へ。

届けたい“ひとつの物語”をお話しします。

私の作品・提供楽曲等が気になる方はこちらから確認できます↓

音楽は苦手だった幼少期

私が初めて楽器に触れたのは4歳のとき。

──正確に言えば、“触れさせられた”という方が正しいかもしれません。

うちはごく普通のサラリーマン家庭で、両親とも音楽には無縁。

「もし子どもが音楽の授業で困ったら教えてあげられない」という理由で、僕はピアノ教室に通わされました。

でも、当時の僕にとってそれは苦痛そのものでした。

「ピアノを習ってるなんて女の子みたい」と友達にからかわれ、

レッスンの日が近づくたびに、憂うつで仕方がありませんでした。

そんな気持ちで通っていたので、当然ながらまったく上達しません。

7年ほど続けたのに、両手で弾くことすらできずに終わりました(笑)

バイエルの練習曲も最後まで弾けず、楽譜もまともに読めない。

ついには先生に手を叩かれたことすらあります。

そうした経験が積み重なって、僕の中には

**「音楽=苦手」**という意識しか残りませんでした。

夢中になったヘビーメタル・ハードロック

そんな僕が音楽に再び興味を持ったのは高校時代です。

当時はGLAYやL’Arc〜en〜Cielが全盛の時代。

でも僕は、流行よりも自分の好奇心を優先していました。

70〜80年代のヘビーメタルやハードロックに強く惹かれたんです。

Iron Maiden、MANOWAR、Judas Priest……。

邦楽なら聖飢魔ⅡやLOUDNESS、ANTHEM。

同年代の友人たちは誰も聴いていなかったので、少し“孤独なメタルキッズ”でしたね(笑)

当時から僕は、テレビやラジオが作る“流行”をどこか冷めた目で見ていました。

「結局は企業が作ったブームに、みんなが踊らされてるだけじゃないか」と。

だからこそ、

**「本当に自分が好きな音楽とは何か」**を探すようになったんです。

それが、後に僕の“作曲家としての原点”になりました。

友人のデモ音源を聴いて味わった挫折感

そんなヘビメタキッズだった僕は、高校1年の冬に念願のエレキギターを手に入れました。

放課後も休日も、ひたすらリフの練習。

ディストーションを効かせた歪んだ音で、

アイアンメイデンのような“あの音”を出したくて夢中で弾いていました。

コード? 音楽理論?

──そんなのは二の次。

とにかく「かっこいい音を出したい」一心でした。

高校2年の頃、僕はハンドボール部に所属していました。

そこで出会ったのが、同級生のT君です。

彼は軽音楽部でも活動している“本物のバンドマン”。

小学生の頃からピアノを習い、中学ではギターを始め、

僕と出会った頃にはすでに作曲をして自宅でデモを作るほどの実力を持っていました。

当時、パソコンもDTMもまだ一般的ではなく、

彼は“MTR(マルチトラックレコーダー)”という機材を使って多重録音していたんです。

ある日、彼の家に遊びに行ったときのこと。

「今、こんな曲作ってるんだ。ちょっと聴いてみてよ」

と、スピーカーから流れてきた音を聴いた瞬間、僕は凍りつきました。

──ドラムも、ベースも、ギターもすべてひとりで演奏しているのに、

まるでCDのような完成度。

軽快なリズムと、メロディアスなギター。

GLAYやL’Arc〜en〜Cielを思わせる王道ロックのサウンドが

部屋いっぱいに響き渡っていました。

「これ……本当にひとりで作ったのか?」

衝撃でした。

“天才”という言葉が頭に浮かんで離れませんでした。

同時に、胸の奥から湧き上がるどうしようもない感情――敗北感。

7年もピアノを習って両手で弾けなかった才能ない自分が、

どれだけ頑張ってもこの世界では通用しないんじゃないか。。

そう思った瞬間、僕はギターを弾くことが急に恥ずかしくなりました。

数日後には、ギターをケースにしまい、練習をやめてしまったんです。

あの日の衝撃と悔しさは、今でも鮮明に覚えています。

──それが、僕の「音楽人生の最初の挫折」でした。

才能が無い人間がどこまでやれるのかという好奇心

それから大学受験を終え、私は音楽とはまったく縁のない、

普通の4年制大学の工学部に進学しました。

大学に入ると、講義が一日に一つしかない日もあり、夏休みは丸々2カ月。

自由な時間を持て余す日々に突入しました。

社会人になれば会社に尽くすため、

自由な時間はほとんど無くなることは何となくわかっていたので、

この4年間しか出来ない、自分が以前からやってみたかったことをやろうと考えました。

自分がしたいこと、やってみたいことって何だろうと自問自答した結果、

浮かんできたのは高校時代の同級生Tくんの、あの衝撃的なデモでした。

前述の通り、私には音楽の才能なんて無いし、

普通だったら挑戦しようと思わないかも知れません。

でも、私は昔から少し変わり者でした。

一度きりの人生、普通の人がやらない無謀なことをやってみたいという想いがあり、

気づけばその気持ちに背中を押されていました。

「音楽の才能のない人間が作曲に挑戦し続けたらどうなるのか?

ちゃんと曲が作れるようになるのか?」

この疑問の実験台として自分の人生を使ってみよう。

そう思うようになり、次の日には気づいたらアコギを購入していました^^;

当時は今のようにYouTubeも発達しておらず、

作曲や編曲に関する情報は少なかったので、独学で勉強するしかありませんでした。

唯一、作曲経験者に質問できるとするならば2ちゃんねるの掲示板でしたね^^;

ときどき間違った情報に踊らされることもありました……。

どうやったら作曲ができるようになるのかが全く分からなかったので、

本当に“実験”という感じで、手探りで「こんな練習をしたら作曲できるようになるんじゃないか?」と

思いつく限りの練習や勉強をいろいろやっていました。

今考えると、無駄な練習や勉強がほとんどかもしれません(笑)。

でも、その“無駄”の積み重ねこそが、

のちに講師業や音楽指導の仕事で活かせる確かな礎になっていったのです。

大学4年間で出来た曲はわずか1曲^^;

大学在学中の4年間、暇さえあれば音楽と向き合っていました。

講義が終われば帰宅してDAWを立ち上げ、どうすれば“曲”になるのかをひたすら考えていた日々。

しかし、いざ作ってみると「何か違うな」と思っては消し、録ってはボツにし──。

気づけばハードディスクの中には“未完成の曲”だけが積み重なっていきました。

結局、大学を卒業するまでに最後まで作り切れたのは、たった1曲だけでした。^^;

高校時代、あれほどヘビーメタルやハードロックを聴いていたので、

その延長線上の曲を作ると思われるかもしれません。

ですが、当時の僕はむしろ逆で、**「新しいものを作りたい」**という気持ちが強く、

ヘビメタやハードロックとはまったく違う方向を模索していました。

思えば高校時代の自分と、真逆の場所に立っていたのかもしれません(笑)。

「時代に合わせた音楽を作らなければ、誰にも聴かれない」

そんな焦りのような感情もありました。

それまで避けていたJ-POPやアニソンも、

“流行を知るため”という半分義務的な理由で聴き始めたのですが、

次第にそのメロディや構成に惹かれていきました。

中でも、当時活躍していたユハラユキさんの楽曲は特に衝撃的で、

ポップなのにどこかロックで、そして新しい。

流行し始めた“ピコピコサウンド”とポップメロの融合に心を掴まれ、

気づけば耳コピしてDAW上で打ち込むのが日課になっていました。

曲はなかなか完成しなかったけれど、

この時期に「何が流行っているのか」「どうすれば人に届くのか」を意識し始めたことは、

今振り返れば、後の作曲家としての意識改革につながる大きな転機だったと思います。

昔は情報が無かったのでこんな遠回りをしましたが、もちろん皆さんには4年で一曲しか作れなかったということが無いようにプロからレッスンを受けることをおススメします^^;

ジャズとの出会い

大学を卒業した私は、東京の会社に就職することになりました。

上京すると、そこはまるで別世界でした。

一歩外に出れば、駅前ではミュージシャンが路上ライブをしていて、

1駅行けば作曲や演奏を教えている音楽教室がある。

地方ではほとんど出会えなかった“音楽が生活の中に息づいている”空気に、

ただただ圧倒されたのを覚えています。

そんな環境の中で、

「もっと本格的に作曲を学びたい」という気持ちが強くなり、

上京してすぐに、プロミュージシャンが個人でやっている音楽教室に通うことにしました。

担当してくださったのは、R&B系の音楽をメインに活動するギタリストの先生。

初めて先生の演奏を聴いたとき、

それまでの自分の“音楽の常識”が一瞬で覆されました。

同じ7thコードでも、余計な音を削ぎ落とした洗練されたボイシング。

コードを一発鳴らしただけで「これが音楽か」と唸るほどの深み。

ヘビーメタルやハードロックの力強さとはまったく違う、

静かで大人な“カッコよさ”を感じた瞬間でした。

この先生との出会いが、

今の僕の音楽──ジャズやエレクトロスウィングの基礎になったことは間違いありません。

心から感謝しています。

そしてもうひとつ、東京での大きな出会いがありました。

当時、毎週金曜日の夜になると、新宿駅前で路上ライブをしていた

「Z旗」というブラス編成のバンドです。

彼らが奏でるのは、ジャズとスカを融合させたような軽快で華やかなサウンド。

新宿の夜にぴったりな“大人の色気”が漂っていて、

初めて聴いたとき、心の底から「なんてカッコいいんだ」と震えました。

それからというもの、毎週金曜の夜は新宿へ通うのが習慣になり、

メンバーの方々とも顔なじみになって、気さくに話しかけてもらえるようになりました。

当時の自分にとって、それは何より嬉しい時間でした。

まだ20代前半の若僧でしたが、

あの頃、心の中で強く誓った言葉を今でも覚えています。

「大人になったら、絶対にジャズをやりたい。」

その想いが、今の僕の音楽人生の原点になりました。

10年続けたら状況が変わってきた

そんなこんなで、楽曲制作を仕事の傍らで細々と続けていたら、

気づけば──10年くらい経っていました。

その頃から自分でもやっと満足できる楽曲制作ができるようになってきました。

長くかかりすぎじゃね?と思われるかもしれませんが

元々音楽的な才能もスキルも無い人間だった私。

始めた当初は思い通りに作曲なんてできるようになる保証もないし

自分には無理なんじゃないかと何度も挫折しそうになったしようやく形になってきただけで本当に嬉しかったです。

特に印象的だったのは、

周りのミュージシャンに聴いてもらったときの反応です。

「このトラック、カッコイイね!」

「センスあるんじゃない?」

そんな言葉をかけてもらえたとき、

10年やってきて本当に良かったと、

心の底から思いました。

その当時は関西に戻ってきており、

通っていた音楽教室内の楽曲コンテストで

最優秀賞をいただくまでになっていました。

「継続は力なり」とは、

本当によく言ったものです。

勢いでコンペで採用を勝ち取る!音楽熱は高まるも….

周りから少しずつ評価されるようになると、

「自分の実力を試してみたい」という気持ちが強くなっていきました。

ちょうどその頃──2014年頃。

当時は、クラウドワークスやランサーズなどの

クラウドソーシングサイトが立ち上がりはじめたタイミングでした。

音楽系の募集もいくつか掲載されており、

まだ市場としては新しく、活気があった時代です。

そこで、半分勢いでコンペに応募してみることにしました。

「どうせ落ちるだろう」と思っていたのですが、

なんと──初コンペでいきなり採用…!!

そこから継続案件をいただけるようになり、

「自分の曲が誰かの役に立っている」という実感が、

初めて芽生えました。

眠気よりも、嬉しさのほうが勝っていた気がします。

この頃から、音楽への情熱が一気に再燃していきました。

当時はまだ正社員として働いていたため、

とにかく時間との戦いでした。

毎朝7時半に家を出て、1時間かけて出社。

9時から21時まで仕事をこなし、

22時半に帰宅してからやっと音楽に触れられる。

ご飯を食べて風呂に入ると、気づけば深夜0時。

そこから曲作りを始め、寝るのはいつも2時か3時──

そんな生活を何ヶ月も続けていました。

幸い、努力の成果も少しずつ形になり、

音楽事務所からのオファーや、

FM局のラジオ番組で自分の楽曲を流してもらえたり、

雑誌のインタビュー依頼までいただくようになりました。

10年前の自分からすれば、まさに夢のような展開。

しかし、そんな矢先──

音楽事務所から楽曲提供の正式な依頼が届いたタイミングで、

ちょうど本業の仕事が忙しく、

泣く泣くお断りせざるを得ませんでした。

このときは本当に悔しかったです。

「音楽一本でやっていく覚悟がなかったのか?」と聞かれたら、

その通りだったと思います。

自分でも、まだまだ力不足だと感じていましたし、

“生活できるだけの安定”という壁が、

どうしても頭のどこかにありました。

それでも、どうにかして

音楽に使える時間を増やしたいという気持ちは変わりませんでした。

だからこそ、会社を辞めずに家でもできる仕事を探し、

当時流行していた物販ビジネスを副業として始めました。

「これでうまくいけば、会社を辞めて音楽に集中できる」

──そう考えていましたが、

この選択こそが、のちに大きな間違いだと気づくことになります。

リスクを取れず病状は悪化、結局すべてを失う…

音楽と仕事の両立は、思っていた以上に過酷でした。

やがてストレスと疲労が積み重なり、

心身のバランスを少しずつ崩していきました。

それでも「もう少し頑張れば状況が変わるはずだ」と自分に言い聞かせ、

限界を超えて働き続けてしまったのです。

物販業は最初こそ順調でしたが、

「赤字を出すわけにはいかない」というプレッシャーで、

気づけば音楽を並行してやっていたときよりも忙しくなっていました。

休みがまったく取れず、

一日が終わるたびに体も心も削られていく感覚がありました。

「物販が順調なら、すぐ会社を辞めればよかったのに」

──今ならそう思いますが、当時の私は踏み切れませんでした。

物販は安定収入がなく、リスクの高い仕事でもあります。

加えて、精神的な不安が常につきまとっていました。

「本業を辞めた瞬間から、すべてが崩れるのではないか」

──そんな考えが頭を離れず、

不安神経症や強迫観念のような症状に悩まされるようになりました。

体力的にも精神的にも限界を迎え、

ついには本業にも支障が出てしまいました。

ミスを連発し、周囲にも迷惑をかけるようになったことで、

ようやく「辞めるしかない」と決心。

しかし、退職を決めた時にはすでに心身ともにボロボロで、

療養が必要な状態になっていました。

「まずは体を治さなければ」と思い、

物販も続けることを断念。

気づけば、音楽も、物販も、仕事も、

すべてを失っていました。

静まり返った部屋の中で、

「自分にはもう何も残っていない」と実感したあの夜のことは、

今でも忘れられません。

世界がパンデミックで混沌としている中、光が見えた

先が見えない中、世界情勢はというと──

2020年2月頃、中国で新型コロナウィルスが蔓延し、

日本でも旅客船を通じて感染者が急増。

やがて各国を巻き込んだパンデミックへと発展していきました。

一見すれば、どん底の私にさらに追い打ちをかけるような状況。

しかし、なぜか私は**「これはチャンスだ」**と直感しました。

もともと私は歴史が好きで、

疫病が流行るたびに人々の価値観が一新され、生活スタイルが大きく変化してきたことを知っていました。

たとえば──

奈良時代、聖武天皇の時代に天然痘が流行し、疲弊した民の意欲を取り戻すために制定されたのが「墾田永年私財法」。

土地を耕せば自分のものになる、という仕組みは、“働くことが価値を生む”という新しい発想をもたらしました。

また中国・三国時代でも、後漢の腐敗に対する不満が疫病をきっかけに爆発し、「黄巾の乱」が勃発。

その後の魏・呉・蜀という三国分立の時代へと繋がっていきました。

歴史を振り返ると、

“疫病は新しい時代を創る引き金”になっていることがわかります。

そして現代も同じように、

価値観の大転換が起こりはじめていました。

YouTuberやインスタグラマーなど、

“やりたいことをそのまま仕事にする”人たちが増え、働き方もどんどん多様化していったのです。

この変化を見て、私は確信しました。

今こそ音楽を仕事に出来る時代が来た

パンデミックという混乱の中で、

ようやく自分の進むべき道に光が差し込んだ瞬間でした。

自分がやる音楽をも断捨離することにした

これまでの人生を振り返ってみると、

私は常に「リスクを避ける生き方」を選んできたことに気づきました。

本業を続けながら音楽をする。

本業を辞めるにしても、まずは物販である程度稼げるようになってから──。

いつも“保険”をかけて行動していたのです。

それは音楽そのものにも表れていました。

ロック、ポップス、R&B、ジャズ、ソウル……

どんなジャンルでも対応できる「オールラウンドプレーヤー」になろうとしていました。

もちろん、そうした多才なミュージシャンの方々を今でも心から尊敬しています。

ですが、自分自身を見つめ直したとき、

「すべてをやろうとすれば、結局なにも残らない」

──そんな現実にようやく気づいたのです。

パンデミックを経て、

やりたいことを絞らないと何も得られないどころか、すべてを打ち消し合って失ってしまうことに気づきました。

ちょうどその頃、ある方に言われた言葉があります。

「“なんでもできます、なんでもやります”は、“なんにもできません”と言っているのと同じですよ。」

もし過去の自分なら反発していたと思います。

でも、その時ばかりは心の底から「その通りだ」と思えたのです。

そこで、音楽の方向性も思い切って断捨離することにしました。

「自分が一生捧げてもいい音楽のジャンルで勝負していこう」──そう決心したのです。

前述の通り、若い頃に誓った

「大人になったらジャズでやっていこう」という想い。

そのタイミングが、ようやく“今”だと感じました。

ジャズテイストの楽曲専門で進むと決めてから、ありがたいことに多くのご依頼をいただけるようになり、スケジュールが2カ月先まで埋まることもあったり光が見えない時期を経て、ようやく少しずつ自分の音楽が誰かの役に立つ実感を得られたのです。

関わってくださる皆さまには、

本当に心から感謝しています。

Z旗との出会い以来、ずっとジャズは聴き続けていましたが、

とくに衝撃的だったのが──2015年頃、

ビレッジヴァンガードで出会った「エレクトロスウィング」でした。

🎩 関連記事: エレクトロスウィングとは?その魅力と歴史を徹底解説

🎩 関連記事: エレクトロスウィング初心者向けおすすめ定番曲10選|これを聴けばEDMとスウィングジャズの融合がわかる!

それまでは、ジャズとEDMのような電子音楽が

ここまで相性の良いものだとは思っていませんでした。

1920年代のジャズのレトロサウンドが、

現代的なビートとここまで調和するのか──

初めて聴いたときは本当に衝撃でした。

ダンスもスタイリッシュで華やか。

しかも、スカのように大人数でのバンド編成が必要なく、シンガーとDJの2人でもステージを成立させられる。

自分自身がプレイヤーとして活動する上でも、このスタイルには大きな魅力と可能性を感じました。

過去にはバンド活動も経験しましたが、

人数が増えるほど息を合わせる難しさを痛感していたので、

“最小構成でも成立する音楽”という点にも強く惹かれました。

2015年頃にこのジャンルと出会ってから、

もう10年以上が経ちますが、

日本ではまだエレクトロスウィングは

十分に広まっていないように感じています。

だからこそ──

このジャンルの魅力をもっと多くの人に届けたい。

そして、ジャズやスウィングが好きな方たちと

新しい形で繋がりたい。

そんな想いから、このサイトを立ち上げました。

最後に

最初は簡単に自分の音楽遍歴をまとめようと思っていたのですが、

気づけばとても長い話になってしまいました^^;

ここまで読んでくださった方、本当にありがとうございます。

僕がこの物語で伝えたかったのは、

夢を実現させるのに「才能」なんて関係ないということです。

崖っぷちであろうと、環境が整っていなかろうと、結局は「やるか、やらないか」だけ。

それが、僕自身の人生をかけた実験──

“才能がない人間が、音楽を続けたらどうなるのか?”

という問いへの、いまのところの答えです。

この挑戦はまだ途中で、これからも更新されていきます。

もし、この記事が少しでも誰かの勇気や希望になったなら、

これ以上に嬉しいことはありません。

そして、共感してくださる方がいれば、

ぜひメッセージやコメントをいただけると嬉しいです。

音楽は、人生を変える力を持っています。

これからもその可能性を信じて、音を紡ぎ続けていきます。

私の作品や提供楽曲はこちらにてまとめております↓

🎵 ご依頼・お問い合わせはこちら

作曲・編曲・BGM制作・イベント音楽など、

お仕事のご依頼やご相談は下記フォームよりお気軽にどうぞ。

※現在スケジュールが混み合っているため、

内容によってはご返信にお時間を頂く場合がございます。